Focus Axe 4 : Exobiologie

Interview de Hervé Cottin et Grégoire Danger

Présentation des responsables de l’axe 4 :

Hervé Cottin est professeur l‘UPEC et effectue des recherches au LISA. Ses travaux de recherche sont principalement consacrés à l’étude de l’origine et de l’évolution de la matière organique cométaire pour comprendre dans quelle mesure les comètes auraient pu contribuer à l’apparition de la vie sur Terre et en quoi leur composition peut nous renseigner sur la naissance du système solaire. Il coordonne aussi des expériences d’exobiologie en orbite terrestre à l’extérieur de la Station Spatiale Internationale.

Grégoire Danger est professeur à Aix-Marseille Université et effectue ces recherches au PIIM. Son programme de recherche s’intéresse à l’évolution de la matière organique de sa formation au sein des nuages moléculaires denses et de son évolution au cours de la formation d’un système planétaire tel que le Système Solaire, jusqu’aux conditions qui ont permis l’émergence de systèmes biochimiques sur Terre. L’objectif de ses recherches est d’étudier expérimentalement l’évolution de la matière organique dans différents environnements astrophysiques, et de déterminer en quoi cette évolution peut nous apporter des indices sur les processus chimiques qui ont pu être à l’origine des systèmes biochimiques.

Quelles étaient les conditions nécessaires sur la Terre primitive pour que la vie apparaisse ?

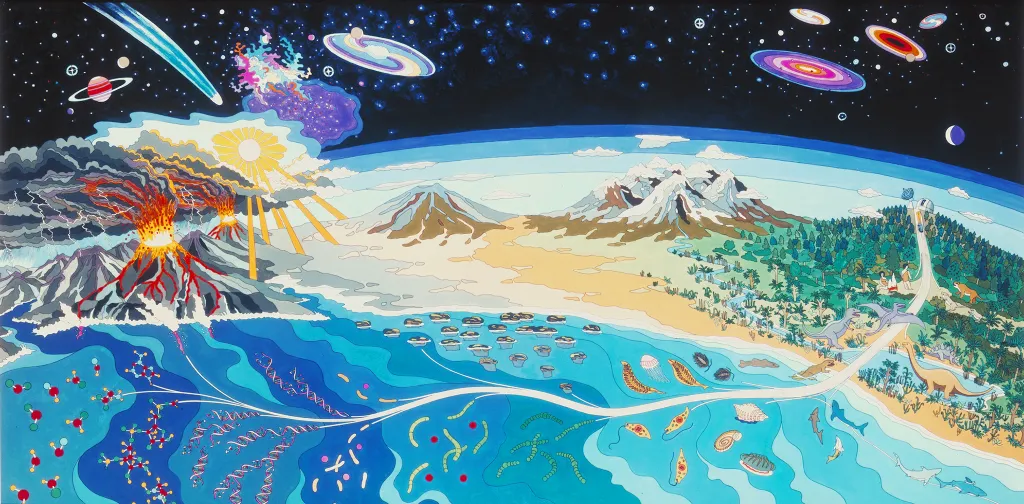

Il n’y a pas de réponse absolue à cette question. En effet nous n’avons pas encore découvert comment la vie a pu émerger sur notre planète. Cependant, en s’appuyant sur certaines spécificités de la Terre par rapport à ses voisines Venus et Mars, ainsi que sur les caractéristiques du vivant tel que nous le connaissons, la communauté scientifique s’accorde sur le fait que trois ingrédients sont nécessaires à l’apparition de la vie. La présence d’eau à l’état liquide, de matière organique et enfin d’énergie. Les recherches actuelles visent à savoir si ces conditions sont suffisantes, ou si d’autres critères doivent être remplis. En tous cas, nous savons qu’ils étaient réunis sur la Terre primitive, c’est pourquoi nous orientons nos recherches de vie extraterrestre vers des planètes ou exoplanètes qui ont pu elles aussi réunir ces trois ingrédients.

Quels éléments et molécules jouent un rôle clé dans ce processus ? Que peut on dire de l’eau ?

L’eau à l’état liquide semble être le solvant idéal pour que la chimie organique abiotique permette progressivement l’émergence du vivant dans un environnement planétaire. Ses propriétés de réactivités sont uniques parmi les solvants que nous pouvons envisager. De plus, si pour l’instant la Terre est le seul objet sur lequel nous pouvons l’observer directement à l’état liquide, c’est une molécule très abondante dans l’univers, mais souvent sous forme de glace ou de vapeur. Il est certain qu’elle a été présente dans le passé à la surface de Mars, et qu’elle devrait être présente aussi, en profondeur, sous la surface de la plupart des satellites glacés des planètes géantes.

Et en ce qui concerne la matière organique ?

Pour ce qui concerne la matière organique, elle se retrouve dans de nombreux environnements astrophysiques. En former n’est donc pas un problème en soi. La question est plus maintenant de comprendre les conditions qui ont permis sur Terre l’émergence des systèmes vivants. C’est pourquoi, une partie des recherches tente de recréer les grandes familles de molécules de la biologie. Par exemple les protéines, dont les briques élémentaires sont des molécules que l’on appelle “acides aminés” associées les unes aux autres, et qui sont relativement faciles à synthétiser dans des conditions prébiotiques. On en trouve aussi dans les météorites de types chondrites carbonnées, les comètes et certains types d’astéroïdes. On s’interroge aussi sur la formation de molécules comme l’ADN et l’ARN à partir des sucres, bases nucléiques et phosphates qui les constituent. Cependant, la recherche bute encore sur les voies de synthèse des macromolécules (protéines, ADN, ARN) à partir des briques élémentaires dont on arrive désormais relativement bien à comprendre les voies de synthèse. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les premières formes de vies étaient peut être biochimiquement très différentes de la vie actuelle.

Quels types d’expériences menez-vous pour simuler les conditions de la Terre primitive ?

L’un des objectifs du PEPR est justement de se doter de nouvelles capacités d’expérimentation dans nos recherches sur les origines de la vie. Par exemple, mieux simuler la chimie du milieu interstellaire et du système solaire en formation en combinant de façon unique l’ensemble des apports d’énergies possibles sur une très large plage de gamme d’énergie. Face à l’étendue des possibles de la chimie sur la Terre primitive, nous développons de nouveaux outils qui permettent de mener en parallèle un grand nombre d’expériences pour tester un champ de possibles qui va au-delà de tentatives de reproduire la biochimie actuelle. Les combinaisons chimiques sont nombreuses, et de nouvelles techniques issues de recherches en microfluidique sont un atout pour changer d’échelle dans notre capacité à tester des conditions initiales différentes. L’enjeu devient alors de reconnaître des systèmes qui peuvent s’auto-répliquer et aussi évoluer. Il est alors nécessaire d’avoir des outils analytiques performants et adaptés, qui n’existent pas encore, mais sur lesquels nous travaillons.