Focus Axe 1 : Exoplanètes

Interview d’Anthony Boccaletti et Mamadou N’Diaye

Présentation des responsables de l’axe 1 :

Anthony Boccaletti est Directeur de recherche au CNRS, affecté au LIRA de l’Observatoire de Paris. Il travaille sur la conception d’instruments, notamment sur la réalisation de coronographes pour l’instrument SPHERE au Very Large Telescope et MIRI sur le télescope spatial James Webb. Il est responsable scientifique de l’instrument SAXO+ en cours de développement et cofinancé par le PEPR. Sur le plan astrophysique il s’intéresse à l’étude des systèmes planétaires jeunes contenant des disques protoplanétaires, des disques de débris, et des exoplanètes, afin de comprendre les mécanismes de formation et d’évolution.

Mamadou N’Diaye est Chargé de recherche au CNRS, affilié au laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur et Université Côte d’Azur. Ses recherches portent sur l’instrumentation innovante pour la formation d’images et l’analyse spectrale de planètes extrasolaires afin de comprendre la formation, l’évolution et la diversité des systèmes planétaires. Dans ce contexte, Mamadou est impliqué dans le développement de plusieurs projets instrumentaux (VLTI/Asgard, VLT/SAXO+ et ELT/ANDES) pour l’actuel Very Large Telescope actuel et le futur Extremely Large Telescope à Paranal au Chili.

Comment détecte-t-on les exoplanètes et quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd’hui ?

On détecte majoritairement les exoplanètes par des méthodes indirectes qui permettent de mettre en évidence la présence d’une planète soit par les perturbations gravitationnelles qu’elle cause sur son étoile hôte soit par son transit devant l’étoile si les conditions d’alignement avec l’observateur sont favorables. On pourra alors obtenir respectivement la masse et le rayon des planètes et éventuellement identifier des systèmes multiplanétaires. Cependant, des méthodes directes sont nécessaires pour étudier la lumière émise ou réfléchie par la planète et ainsi sonder son atmosphère. Cela peut se faire à nouveau lors de transits mais aussi par imagerie directe. C’est cette dernière technique qui nous intéresse dans le PEPR car elle est la plus prometteuse pour étudier, in fine, des analogues terrestres mais nécessite de développer de nouvelles technologies.

Quels sont les plus grands défis pour observer ces mondes lointains ?

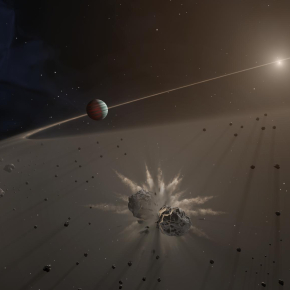

En imagerie directe, nous sommes confrontés à deux difficultés qui se conjuguent : le contraste gigantesque entre une étoile et sa planète (10 milliards pour une planète comme la Terre et une étoile solaire), et la très petite séparation angulaire entre les deux (entre 20 et 200 mille fois plus petite que la taille apparente de la pleine Lune). Pour lutter contre ces difficultés il faut de grands télescopes comme ceux qui sont (Very Large Telescope) ou seront (Extremely Large Telescope) accessibles au sol, et des instruments spécialisés pour l’imagerie à très haut contraste. On utilise l’optique adaptative qui permet de corriger les effets de la turbulence atmosphérique au sol qui dégrade la qualité d’image d’une étoile observée, et aussi la coronographie pour cacher la lumière de l’étoile. Ces deux méthodes sont nécessaires pour gagner en contraste et en séparation angulaire.

Comment les travaux du PEPR permettent d’innover dans la détection directe d’exoplanètes ?

Dans le PEPR nous avons fait le choix de nous concentrer sur des aspects clés de l’imagerie haute dynamique, notamment en optique adaptative. De tels systèmes existent déjà, mais pour imager des petites planètes il faut corriger mieux et plus vite. Corriger mieux implique de mesurer avec une meilleure précision les défauts induits par l’atmosphère et de calculer plus précisément les corrections à apporter. Pour cela nous développons de nouveaux analyseurs de turbulence, de nouveaux systèmes de correction (miroirs déformables), et de nouveaux algorithmes prédictifs. Corriger plus vite signifie effectuer les calculs entre mesures et corrections de façon plus rapide et pour cela nous travaillons sur des systèmes novateurs de calcul temps réel. Mais l’étude des exoplanètes nécessite aussi de pouvoir mesurer leur lumière à plusieurs longueurs d’ondes pour obtenir un spectre et analyser leur constitution atmosphérique. Dans le PEPR, nous étudions aussi trois nouveaux concepts de spectrographes compacts qui seront plus adaptés pour les prochains télescopes géants que les systèmes optiques classiques. Enfin, l’interférométrie est une technique très puissante qui permet de synthétiser des télescopes de plus de 100m comme au VLTI pour atteindre des résolutions angulaires très petites et ainsi être capable de discerner des planètes très proches de leur étoile. Pour cela nous développons des systèmes d’optiques intégrées pour recombiner le plus efficacement possible les faisceaux optiques provenant de plusieurs télescopes.

Qu’est-ce qui distingue une exoplanète potentiellement habitable d’une autre ?

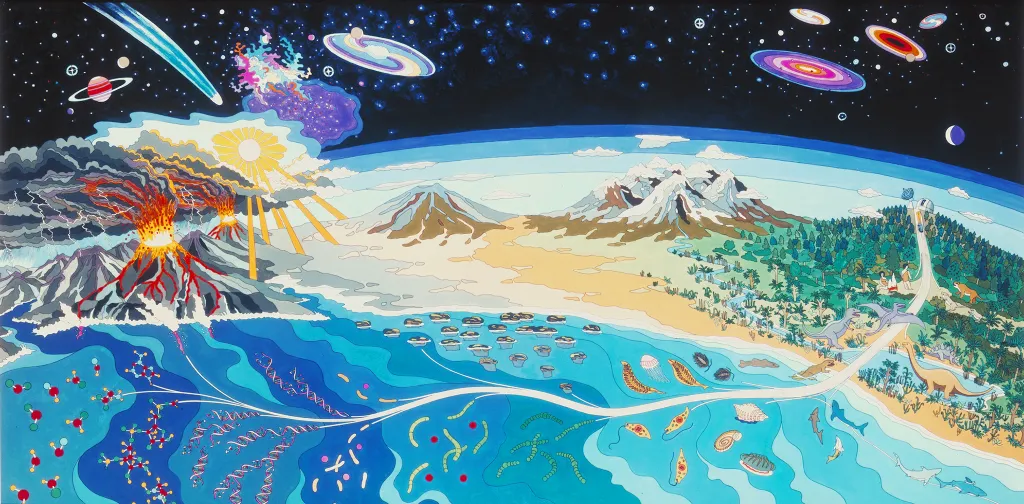

L’habitabilité est une notion difficile à définir mais justement le PEPR permet à des chercheurs de différentes disciplines d’échanger sur cette question. En astronomie, la première condition c’est que la planète soit à une certaine distance de l’étoile pour permettre à l’eau, si elle existe en surface, d’être liquide, par analogie avec l’apparition de la vie sur Terre. Trop loin, l’eau se transformerait en glace, et trop près, en vapeur. Dans notre système Solaire on fait souvent référence à Mars et Vénus pour décrire ces deux extrêmes. Mais cette condition va nécessairement dépendre aussi des caractéristiques des planètes elles-mêmes. Elles doivent être telluriques, posséder une atmosphère qui maintient une température constante par effet de serre, posséder de grande quantité d’eau liquide… autant de conditions qui sont difficiles à déterminer par observation à distance. C’est pour cette raison que la spectroscopie est nécessaire pour mieux étudier les conditions d’habitabilité, comme mesurer les propriétés atmosphériques (pression, température, types de nuages), détecter certaines molécules (dioxygène, dioxyde de carbone, méthane…), ou encore identifier la présence d’océan ou de végétation. Pour cela, on ne peut pas seulement se baser sur des observations et des mesures, il faut également des modèles d’atmosphères et de climat pour interpréter les observations et éviter les faux positifs.