Focus Axe 3 : Géophysique

Interview de Nathalie Bolfan-Casanova et Nicolas Coltice

Présentation des responsables de l’axe 3 :

Je m’appelle Nicolas Coltice. Je travaille à l’Université Côte d’Azur sur la modélisation des mouvements qui agitent les profondeurs de la Terre. Mon objectif est de comprendre comment cette dynamique invisible, qui façonne lentement notre planète depuis des millions d’années, a contribué à créer les paysages et les conditions qui rendent la Terre habitable.

Je m’appelle Nathalie Bolfan-Casanova. Je suis chercheuse au Laboratoire Magmas et Volcans, à l’Université Clermont Auvergne. Mon objectif consiste à comprendre le cycle profond de l’Hydrogène, et combien on peut en stocker à l’intérieur de notre planète en faisant des expériences à haute pression et haute température.

Qu’entend-on exactement par « planète habitable » ?

Une planète habitable est généralement définie comme un monde capable d’abriter de l’eau liquide en surface pendant de longues périodes de temps. Cela repose sur plusieurs conditions : la planète doit être située à la bonne distance de son étoile pour que sa surface ne soit ni glacée en permanence ni brûlante, et elle doit posséder une atmosphère suffisamment dense pour maintenir une pression qui empêche l’eau de s’évaporer ou de geler immédiatement. La concentration de gaz à effet de serre permet de chauffer une planète et peut ainsi rendre habitable une planète plus distante de l’étoile. En réalité nous ne connaissons que les conditions de notre planète habitée. On peut se poser la question de l’existence d’un champ magnétique par exemple pour l’habitabilité, de la nature des roches etc…

Pourquoi est-il important d’observer les processus internes de la Terre pour mieux comprendre son habitabilité ?

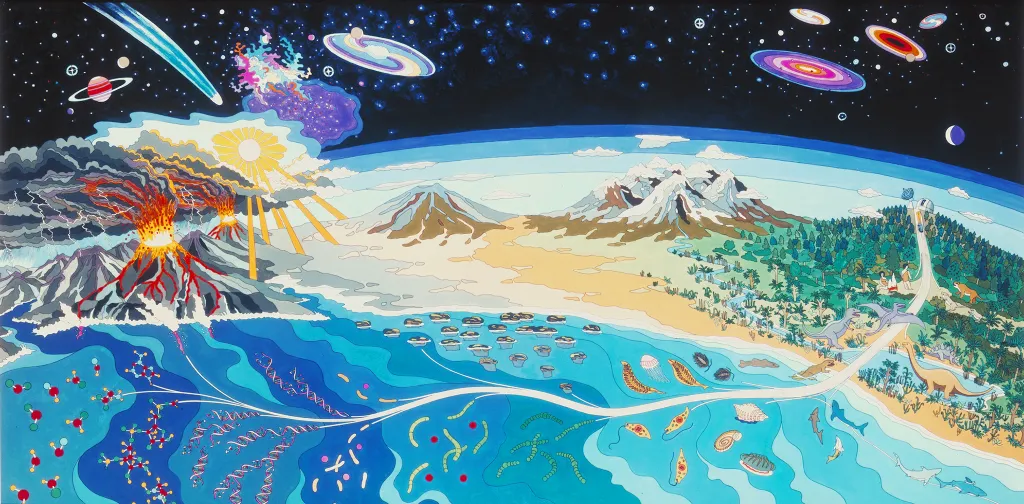

La Terre a une dynamique interne qui permet des échanges entre les couches profondes et la surface. Par exemple les volcans envoient des gaz dans l’atmosphère, les roches captent des éléments chimiques de la surface qui retournent dans le manteau avec la tectonique des plaques. Les conditions habitables en surface, notamment la présence d’eau liquide, est elle-même un facteur déterminant de la manière dont les roches peuvent se déformer. On a donc des rétroactions entre l’intérieur et la surface qui interviennent sur la question de l’habitabilité. Si un champ magnétique est nécessaire, alors quels processus peuvent le générer à l’intérieur d’une planète ? Les conditions de formation de la planète sont très importantes. Reste-t-il des vestiges de ces premiers moments enfouis dans les profondeurs ?

Quels types de données et d’analyses utilisez-vous pour étudier la Terre ?

La Terre est si riche que les informations la concernant pour comprendre son fonctionnement viennent de toutes part. La géologie bien sûr avec les archives de l’histoire de la planète encryptée dans les roches. Mais aussi les mesures physiques qui permettent de sonder les profondeurs comme la gravimétrie, la sismologie. La géochimique qui permet de comprendre comment les éléments chimiques circulent dans tous ces processus géologiques, qui permettent de dater les événements importants. Voilà pour les données. Il y a aussi les démarches d’expérimentation et de modélisation théorique et numérique. Par exemple, des presses permettant d’atteindre des très hautes pressions aident à reconstituer en laboratoire les roches et les réactions chimiques des profondeurs de la Terre. Des calculs sur des ordinateurs nous guident pour simuler l’évolution de la Terre juste après sa formation. Il y aurait bien d’autres exemples à partager.

L’objectif de couvrir 70 % de la surface de la Terre avec des capteurs représente une avancée majeure. Quelles sont les prochaines étapes pour y parvenir ?

Les mesures physiques pour l’intérieur de la Terre sont principalement spatiales aujourd’hui. Mais il est encore impossible de faire de la sismologie fine depuis l’espace, et cette discipline est la plus pointue pour sonder l’intérieur de notre planète, mais aussi de la Lune, de Mars. Sur Terre, les capteurs sont principalement sur les continents, et dans des zones où la géopolitique le permet. En simplifiant un peu, on peut dire que la disposition des capteurs crée beaucoup d’angles morts. Développer des capteurs qui pourront se poser au fond de l’eau permettra tout d’un coup de voir dans ces zones aveugles. C’est un progrès fondamental. Les étapes sont de construire les prototypes, de les tester dans des conditions simples, puis de les mettre en œuvre. Il faudra ensuite le temps d’en produire en quantité. Mais le défi sera aussi d’analyser les données de ces capteurs, car sous l’eau, les signaux sont un peu différents. Tout est en marche pour réaliser cette nouvelle étape dans l’observation des profondeurs qui révèlera des secrets sur les origines de la Terre.