Focus Axe 2 : Cosmochimie

Interview de Maud Boyet et Jean Duprat

Présentation des responsables de l’axe 2 :

Maud Boyet : Géo-cosmochimiste, je m’intéresse à la formation de la Terre et à son évolution précoce. Ceci conduit à étudier les météorites, les échantillons lunaires et les échantillons terrestres les plus anciens.

Jean Duprat : Cosmochimiste, j’étudie des poussières interplanétaires d’origine cométaires et astéroïdales, plus précisément des micrométéorites collectées en Antarctique et des échantillons rapportés par des missions spatiales.

En quoi les matériaux primitifs vous aident-ils à comprendre les origines du système solaire ?

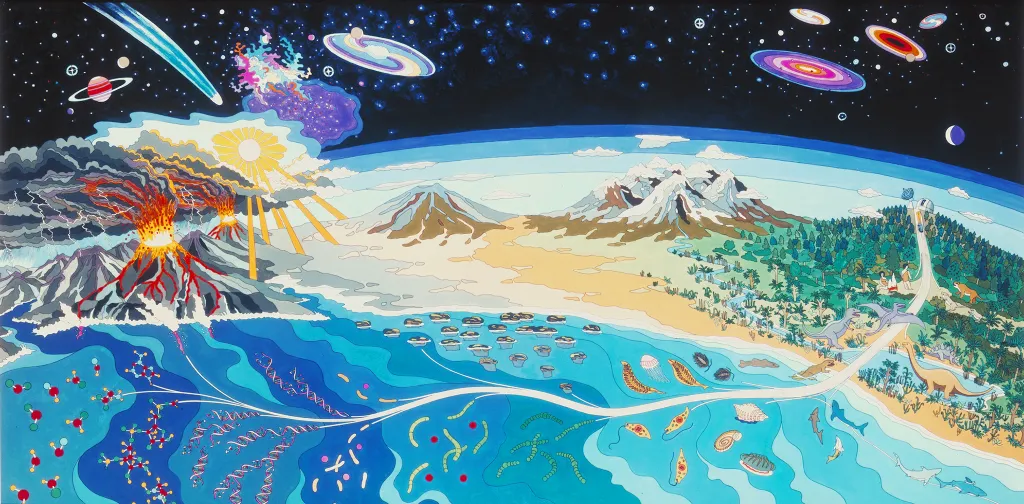

La planète Terre est une planète active qui a effacé les traces de sa formation et de son évolution précoce. Pour comprendre l’origine de la Terre et du système solaire nous devons étudier les météorites. Elles nous renseignent sur l’origine du système solaire (héritage interstellaire) et son évolution, depuis la condensation des premiers solides formés lors du refroidissement du disque protoplanétaire (il y a 4.567 Ga) jusqu’à la différenciation des embryons planétaires. L’étude de la matière organique extraterrestre est importante pour comprendre l’émergence de la vie du Terre

Quels types d’échantillons étudiez-vous ? Des météorites, des échantillons de missions spatiales ?

Les études sur les échantillons extraterrestres portent sur des météorites majoritairement issues des collections nationales et internationales et des micrométéorites (poussières interplanétaires) issues des collections polaires (Antarctique). Des échantillons ont été rapportés par les principales missions spatiales internationales : Stardust (NASA), Hayabusa 2 (JAXA), Chang’e5 (CNSA), OREx (NASA). Nous nous préparons au retour d’échantillons de futures missions spatiales vers Mars (MMX, MSR,…)

Malgré l’accessibilité des échantillons terrestres, certains verrous sont un frein majeur à la connaissance de notre planète. Les âges des minéraux terrestres les plus anciens mesurés dans des roches érodées (Australie) sont plus jeunes de près de 200 millions d’années par rapport à ceux des météorites. Les plus vieilles roches préservées de la croûte primitive sont encore plus jeunes et trouvées au Canada.

Quels sont les défis techniques liés à l’étude de ces matériaux ?

Les échantillons sont très précieux et peuvent être de petites tailles, surtout dans le cas de retour d’échantillons spatiaux. Pour ces derniers, la première difficulté concerne leur manipulation, il faut pouvoir caractériser des échantillons solides et gazeux sous atmosphère contrôlée dans une enceinte qui permet d’éviter toute contamination des échantillons et ainsi la protection de notre planète dans le cas des échantillons martiens. Différentes analyses (moléculaires, élémentaires, isotopiques) doivent ensuite être effectuées à différentes échelles jusqu’à l’échelle du nanomètre, voir l’échelle atomique. Pour les analyses destructives qui nécessitent de dissoudre l’échantillon, elles sont réalisées en dernier. Des protocoles de préparations doivent être développés pour maximiser les analyses à partir d’un même échantillon. Il est nécessaire de développer des conteneurs pour le conditionnement et le transport de matériaux vers des installations d’analyse et de conservation.

Des instruments de nouvelle génération doivent être mise au point pour parvenir à effectuer des analyses chimiques infrarouge à l’échelle nanométrique sur ces matériaux complexes, des analyses élémentaires et isotopiques à l’échelle nanométrique ainsi que la caractérisation des compositions moléculaires de leur matière organique à l’échelle du micromètre avec une préparation minimale.